きみの学校では、生徒会の役員やクラス委員が、学校のことやクラスのことについて、生徒の代表として話し合って決めているかな? また、そんな「生徒の代表」となる役をやりたい人が何人もいるときは、どうやって決めてる?

日本という「国」も、みんなの代表である「国会議員」の人たちが、国の会議「国会」で国のルールやみんなから集めた税金(ぜいきん)の使い道を決めている。「国会議員」になりたい人たちはたくさんいるので、大人たちみんなで投票して選ぶ。これを「国政(こくせい)選挙」というんだ。

この記事では、「国会」のしくみや政党(せいとう)、選挙について説明するよ。

※各章で、小学校4年生時点で習っていない漢字をふくむ単語が本文に最初に出てきたときにふりがなをつけています。

※この記事は、2025年5月時点の情報(じょうほう)を元にしています。数字や仕組みは今後変わることがあるので、最新の情報を調べるようにしてください。

国のルールを決める「国会」

まずは「国会」について説明していくね。

「国会」ではいろんな仕事があるけれど、いちばん大切な仕事は、日本の法律(ほうりつ)=ルール を話し合って決めること。国会では、いろいろな地域(ちいき)のいろんな人たちが集まって、「最近、こんなことが問題になっているよ」「じゃあこうしたらいいのでは?」などと意見を出し合っている。

法律って、ずっと、ぜったい変わらないもののように思えるけれど、じつは毎年のように、たくさんの法律を作ったり、変えたほうがいいのでは?って話し合いをしたりしてるんだ。(自由に決めたり変えたりしているわけではなくて、「憲法(けんぽう)」という、いちばん大事なルールを元にしているよ)。

たとえば、大きな地震(じしん)など、だれも予想もしなかったひどい災害(さいがい)が起こって、こまっている人がたくさんいるとわかったら、その人たちの助けになる法律が新たに作られたり、変えられたりすることもある。そんなふうに、そのときにあったできごとや、新たに分かったことなどにあわせて、話し合っているんだ。

毎年1月ごろから、約150日、会議をしているんだって*¹(150日で足りない年も多くて、そんなときはもっと時間をかけたり、すごく急いでいるときは土日に話し合ったりすることもある)。

法律ってどんなものがあるの?

そもそも、法律(ほうりつ)って、いくつくらいあるんだろう?じつは法律ってめちゃくちゃたくさんあって、2000くらいあると言われている*²よ。

たとえば学校にかかわることであれば「子どもたちは小学校に6年間通って、この学年でこんなことを習うことにしよう」とか「いじめがあったときは、先生はこんなふうに行動しよう」、道路にかかわることであれば「車を運転する人はこういうルールを守ってもらおう」、買い物に関することでは「消費税(しょうひぜい)は、買ったものの何パーセントにしよう」などと、いろんなことを決めている。代表的なものをいくつか紹介(しょうかい)するね。

| ジャンル | かかわることの例 | 主な法律の例 |

|---|---|---|

| 教育 | 学校・先生・教科書など | 教育基本(きほん)法、学校教育法など |

| くらし・子ども | 子どもや弱い立場の人の安心安全なくらし | こども基本法、児童福祉(ふくし)法など |

| 健康 | 病院・くすり・健康 | 健康増進(ぞうしん)法、医師(いし)法など |

| 働くこと・仕事 | 働く人、働かせる人のルール | 労働基準(きじゅん)法、最低賃金(ちんぎん)法など |

| 税金(ぜいきん) | お金をどう集め、使うか | 所得税(しょとくぜい)法、消費税(しょうひぜい)法など |

| 安全・交通 | 信号、交通、火事など | 道路交通法、消防(しょうぼう)法など |

| 犯罪(はんざい)・ 警察(けいさつ) | どんなことが罪(つみ)で、どんな罰(ばつ)を受けるか、おまわりさん | 刑(けい)法、少年法、警察(けいさつ)法など |

| 環境(かんきょう) | ゴミ、空気、水のこと | 環境(かんきょう)基本(きほん)法、大気汚染(おせん)防止(ぼうし)法、水道法など |

| 国のしくみ | 国の動かし方、選挙など | 内閣(ないかく)法、国会法、公職(こうしょく)選挙法など |

| 防災(ぼうさい)・災害(さいがい) | 大地震(じしん)や台風のときどうするか | 災害(さいがい)対策(たいさく)基本法など |

| デジタル・通信 | スマホ、ネットなどのルール | 電波法、サイバーセキュリティ基本法など |

いっぱいあるねー!きみの何気ない毎日の生活のなかでも、法律で決まっていることや守られていることって、とってもたくさんあるんだね。

国会には衆議院と参議院の2つがある

そして、日本の国会には「衆議院(しゅうぎいん)」と「参議院」という、2つのグループがある。

なぜ2つのグループがあるかというと、1つのグループだけで決めてしまうと、まちがいがあっても気づけないかもしれないし、グループが解散(かいさん)して、もし新しいメンバーばかりになって「はて、どんなことを話し合っていたんだっけ?」ってだれもわからないようになってしまったらまずいからなんだそう。

くわしくは、中学校や高校でしっかり習うけれど、興味(きょうみ)のある人はこの後の章にあるそれぞれの特長をチェックしてみてね。

衆議院ってどんなところ?

衆議院(しゅうぎいん)には、465人の議員がいる。

衆議院の議員には25才以上の人がなれるルールがあって、4年ごとに議員の仕事が終わる(ただし、「解散(かいさん)」といって途中(とちゅう)で終わることも多い)。そうしたら、衆議院の全議員を選びなおす「総(そう)選挙」をして、国民の意見を聞きなおすしくみになっている(そのため、衆議院と参議院で意見が分かれたときは、衆議院で決めたとおりになる)。

あと、衆議院は、国のリーダー(内閣(ないかく)総理(そうり)大臣(だいじん))を選ぶ大事な仕事もしているよ。

どっちがどっちとか、何年かがわからなくなったときは、「シュパっ!と決めるのが衆議院(しゅうぎいん)。「し」だから4年!」と覚えてもいいかも!?

参議院ってどんなところ?

そして、参議院には、248人の議員がいる。

議員には30才以上の人がなれるルールで、6年ごとに議員の仕事が終わり、選挙で次の議員を決める。ただし参議院のすべての議員が一気に入れかわるのではなくて、3年ごとに半分の人だけ入れかえるルールになっている。ちなみに、途中(とちゅう)の「解散(かいさん)」はない。

参議院には、「じっくり調べたり考えたりして、まちがいがないか見なおす」役割(やくわり)がある。「急いで決めていいのか?」「本当にみんなのためになるのか?」「新しい法律(ほうりつ)のせいで、だれかがこまらないか?」などをしっかりチェックするのが、参議院の役目なんだ。

どっちがどっちとか、何年かわからなくなったときは、「さんざん考えるのが参議院(さんぎいん)、「さん」「ざん」だから、6年を半分ずつ」と覚えてもいいかも!

(まとめ)衆議院と参議院のちがい

| 衆議院(しゅうぎいん) | 参議院 | |

|---|---|---|

| 人数 | 465人 | 248人 |

| 立候補(りっこうほ)できる年齢(ねんれい) | 25才以上 | 30才以上 |

| 働く期間 | 4年 ※ただし、途中(とちゅう)で解散(かいさん)してしまうこともある | 6年 ※3年ごとに半分ずつ入れかわる |

| 特長 | すばやく決める・途中で解散することがある | ゆっくり見なおす・途中の解散がない |

どちらがえらいとかははなく、「急いで決める」と「しっかり見なおす」、両方がそろっていることが大事ということだね。

「政党」とは? 同じ目標のチーム

政党(=チームのようなもの)がある理由

衆(しゅう)議院と参議院にはたくさんの議員がいるんだね。

でも、何百人もいる議員の人たちがそれぞれバラバラに調べものをして、一人ずつ自分の意見を言ってたら、ムチャクチャ時間がかかってしまう。

だから、多くの議員の人たちは「こういう世の中になったらいいな」ということについて、だいたい似(に)た考えを持つ人たちで集まってチームになる。

その考えとは、たとえば

- 「大きな会社やお店がもっとお金をかせげるようにすることで、日本を元気にしたい」

- 「働く人や子育てする人が、もっと安心してくらせるようにしたい」

- 「今のしくみやルールやお金の使い方とはちがうやり方を試したい」

みたいなこと。

そういう、考えが近い人たちの集まりを「政党(せいとう)」というよ。

議員が政党に入るとどんないいことがある?

国会では「こんな法律(ほうりつ)にしたい!」という案を出すには、衆(しゅう)議院では20人以上、参議院では10人以上の人たちの賛成(さんせい)が必要だから。ある程度(ていど)、似(に)た考えの人たちが「政党」としてあらかじめ話し合って意見をまとめておくことで、ものごとを進めやすくなるんだね。

それぞれの政党の中では、だれがどんなことにこまっているのかなどをいろいろ調べたり、新しいなかまを集めたり、応援(おうえん)してくれる人たちに活動をお知らせしたり、作戦を考えたりなどの役割(やくわり)を分担(ぶんたん)しているよ。

さらに、法律の案を出した後に、国会でその案をどうするかは多数決で決めるから、政党のなかまがたくさんいればいるほど有利。だからそれぞれの政党は、一人でも多くの同じ政党の人が国会議員になれるように、選挙の時には同じ政党の人を一生けんめい応援(おうえん)するんだ。これぞ!という人やタイミングでは、選挙ポスターの印刷代や車のレンタル代などを政党が出したり、ポスター貼(は)りを手伝ってくれたり、選挙にくわしいベテランスタッフたちがおおぜいで助けてくれたり、まちなかでアピールするときに有名な人が応援演説(えんぜつ)をしてくれたり…。そういう助けがあると、たった一人で立候補(りっこうほ)するより当選する確率が高くなるから、多くの人がどれかの政党のなかまになろうとするのだね。

政党のよくないところ

ただ、よくない点もあるよ。

- 他の政党の意見を聞かなくなるかも

自分の政党(せいとう)が勝つことばかり考えて、ほかの政党の意見を聞かなくなることがある。みんなで話し合うはずなのに、かえってまとまらなくなってしまうことも。

- 議員たちが自分の意見を言いにくいことも

ある議員が「このやり方はよくないな」と思っても、自分の政党のルールや決まりにさからえないことがある。

- 大きな政党が有利なままになりやすい

小さな政党やひとりでがんばってる人が大きな政党のまちがいに気づいたとしても、それを止めるのがむずかしくなることも。

- 人気ばかり気にしちゃう

自分の政党を応援してくれる人の人気ばかり気にして、それ以外の人をこまらせることがある。

与党と野党

あと、国会議員のなかで一番多い人数の政党が、「与党(よとう)」とよばれ、政治(せいじ)を行う権力(けんりょく)=政権(せいけん)を担当(たんとう)することになる。そうでない政党は、「野党(やとう)」とよばれて、「与党」がまちがったことをしたり、勝手なことをしたりしないかしっかりチェックする役割(やくわり)になるよ。どちらも、大切!

国会議員って“みんな”の代表なの?

国会って、みんなのかわりに、こまりごとを見つけて、それを解決(かいけつ)するためのルールを考えてくれる場所ってことがわかってきたね。でも、そこで話しあう議員って、どんな人たちか知ってるかな? 性別(せいべつ)や年齢(ねんれい)、立場に関係なく、いろんな人の声を国会に届(とど)けてほしいけれど…。じつは日本の国会議員にはこんな人が多い。

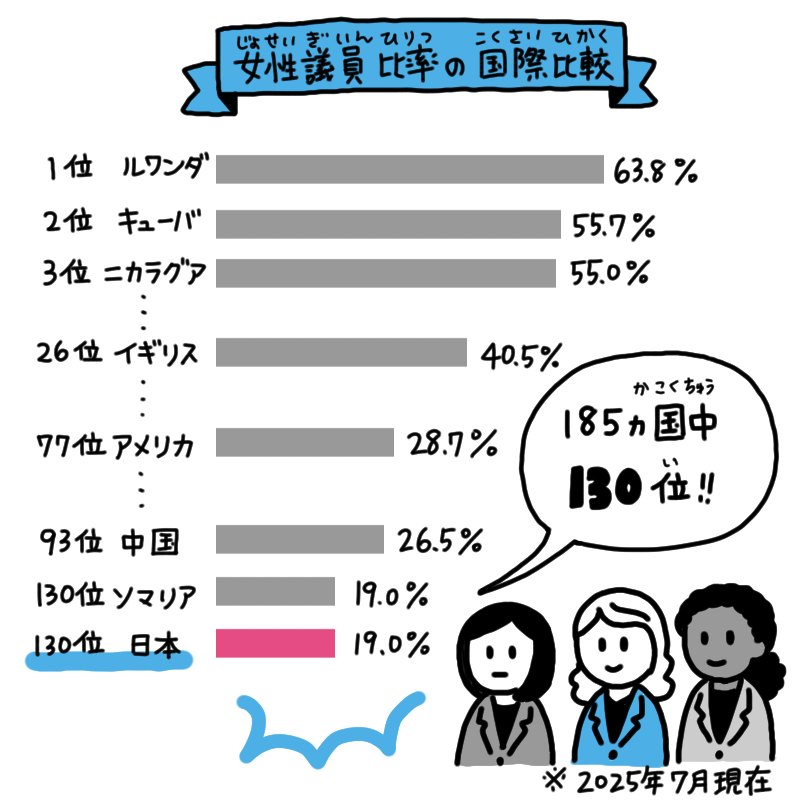

1.男の人の割合(わりあい)がだいぶ多い

投票できる人の半分くらいは女の人なのに、議員になる人は8割(わり)以上が男の人³。世界的にみても、日本の国会議員は男の人の割合(わりあい)がだいぶ多いみたいで、国会議員のうち、女の人の割合は、世界185か国中130位⁴と、下から数えたほうが早いくらいなんだそう。

そもそも女の人で立候補(りっこうほ)することが少ないし、たとえ女の人が立候補しても当選しないことが多いみたい*⁵。どうしてだろう? このままでいいのかな…?

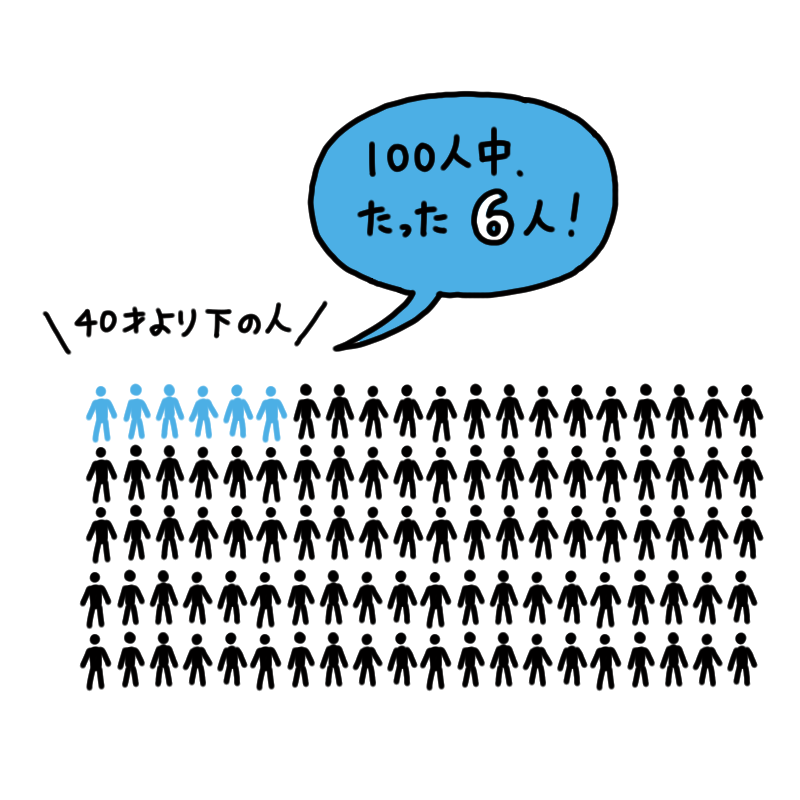

2.若い人がすごく少ない

国会には、いろんな年代の人がいるべきなのに、国会議員にはおじいちゃん・おばあちゃんの世代が多い。国会議員のうち40才より下の人は、たったの6%ほど*⁶!日本の若(わか)い世代の国会議員の割合(わりあい)は、世界的にみてもぶっちぎりで少ないんだって。これって、こども世代や若い世代がこまっていても、気づきにくいし、気づいても改善(かいぜん)してもらいにくいってことはないのかな?

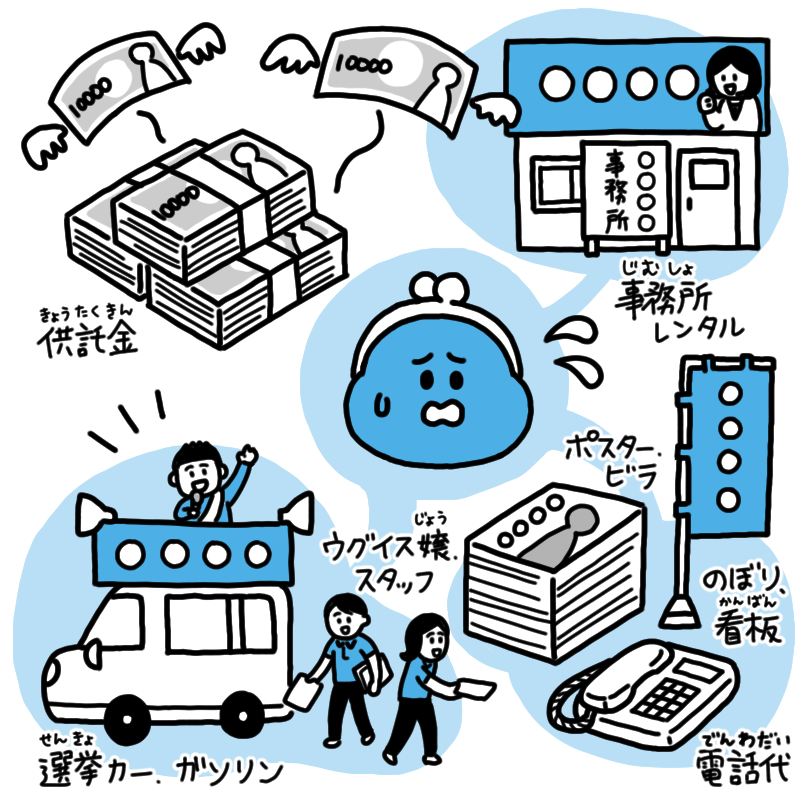

3.お金持ちが多い!?

国会議員がもらえるお金は、日本の大人の平均(へいきん)のお給料と比(くら)べると高いということもあるけれど、そもそも選挙に出るにはすごくお金がかかるので、議員になるような人は、ずっと「お金や生活にこまったことがない」というようなくらしの人もいる*⁷。そうすると、多くの人たちが「お米が高くて買えません」と言っても「お米は買ったことありません。支援者(しえんしゃ)がたくさん米をくださるんでですね。まさに売るほどあります。わたしの家の食品庫には」なんて言っちゃうような人もいる。こんな人たちが、本当にこまってる人たちの声をまじめに受け止めて、世の中をよくするルールをつくることって、できるのかな?

いったい、どんなふうに選んだらこんなに「国会議員として選ばれる人」と「選ぶ人」でバランスがちがってしまうんだろう。というわけで、次の章は選挙の話をするよ。

衆議院・参議院の選挙

日本のいろんな地域(ちいき)のいろんな人が議員になるのがいいのだけれど、全国いっせいに「だれがいいか全国のみんなでいっせいに決めよう」とまとめてしまうと、全国的に有名な人ばかりになってしまったり、東京や大阪など人口が多い都道府県の議員ばかりになってしまって、人口の少ない地方のことや、特定のテーマにくわしい議員がいなくなってしまう。かといって、各都道府県から5人ずつ、などと都道府県ごとに決めてしまうと、人口が多い都道府県ほど厳(きび)しい戦いになってしまって、これも不公平になってしまうよね。

そのため、衆議院(しゅうぎいん)と参議院の選挙では、それぞれ2種類の方法で行われている。人口が多い地域(ちいき)からも少ない地域からも、なるべく平等に国会議員が選ばれるような工夫をしているよ。

衆議院と参議院の選挙の方法は少しずつちがうのだけれど、大きく言うと、一つは、「この人に国会議員になってもらいたい!」と、立候補(りっこうほ)した人の名前で投票する方法と、もう一つは、「政党(せいとう)」の名前で投票する方法がある。

では、衆議院、参議院の議員を選ぶそれぞれの方法を説明するね。

(くわしく知りたい人はチェック!)国会議員を選ぶ選挙の方法

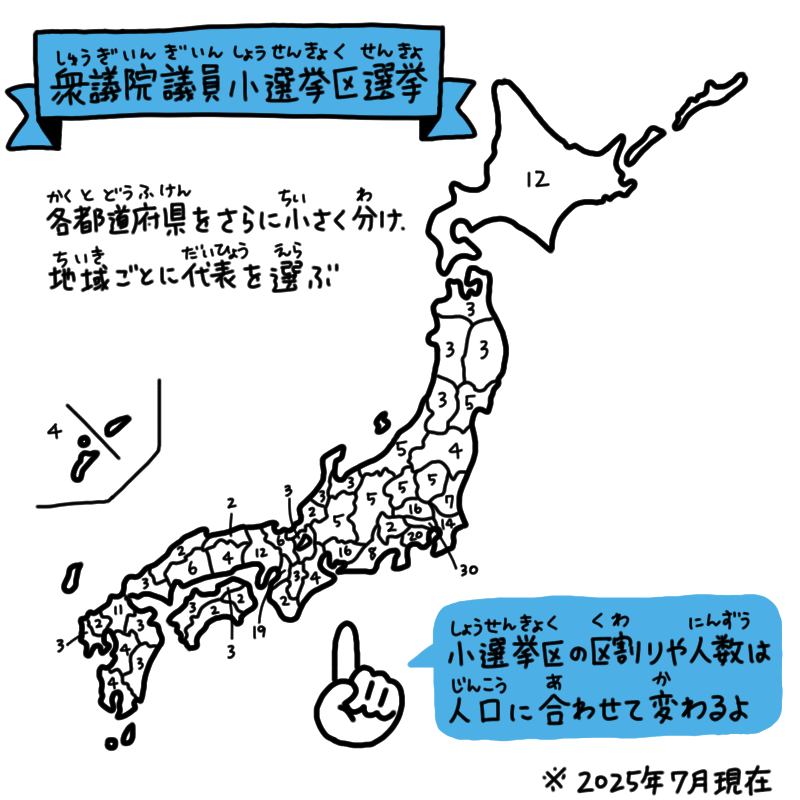

1.衆議院議員を選ぶ方法

4年に一度、(または衆議院(しゅうぎいん)が解散(かいさん)になったときに)、衆議院の465人の議員をいっせいに入れかえるための選挙をするよ。衆議院選挙(「衆院選」とよばれることもある)では、下の2つの方法の選挙が行われる。

- 「小選挙区(しょうせんきょく)」選挙=289人を決める

全国を289の「区」に分ける。議員になりたい人は、届(とど)け出て、それぞれの「区」の代表になりたいとアピールし、大人たちはその中から一人を選ぶ。その区ごとに一番投票された人が「当選」となり、289人の議員が生まれる。

地域(ちいき)ごとに選ばれる分、それぞれの議員が「しっかり地域の人たちの声を聞こう!」と思うようになるのがいいところ。だけど、それぞれの区で勝った1人以外の立候補者(りっこうほしゃ)に入れた票はすべて「なかったこと」になってしまう。たとえば2人がたたかう選挙で、票をもらった割合(わりあい)が「51対49」みたいな結果のときに、49の側の人たちの意見は「なかったこと」にされてしまって、いいのかなぁ?

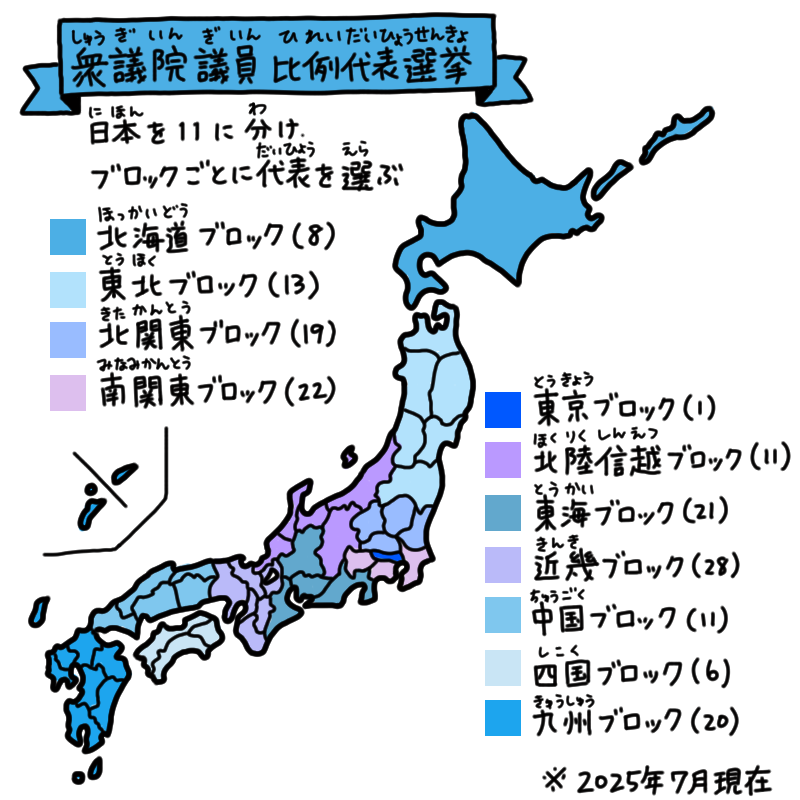

- 「比例(ひれい)代表」選挙=176人を決める

日本全国を11のエリア(北海道、東北、北関東、南関東、東京、北陸信越(しんえつ)、東海、近畿(きんき)、中国、四国、九州)に分けて、大人たちはそれぞれのエリアごとに応援(おうえん)したい「政党(せいとう)」を選ぶ。投票してもらえた数が多い政党ほど、たくさんその党から当選者を出せる。

スポーツでいうなら、オールスター戦の出場選手を決める選挙みたいな感じで、みんなは「どのチームの選手が出てほしいか」とチーム名で投票して、たくさん票をあつめたチームほどそのチームからたくさん選手を出せるイメージかな。

「小選挙区」の仕組みと比(くら)べると、「なかったこと」にされてしまう票は少ないのがいいところだけれど、「政党」が勝手に選んだ人と、投票した人が選びたい人が同じとはかぎらないのがもどかしいところ。あとは、政党の名前で投票するので、どの政党でもない人はこの方法を使って立候補(りっこうほ)することはできないので、どの政党でもない人にとってはチャンスが少ないよ。

2.参議院議員を選ぶ方法

参議院の議員は248人。参議院議員の仕事は6年間だけど、一度に全部入れかえるのではなく、3年ごとに半分ずつを選挙で当選した人に入れかえるよ。これを参議院選挙(「参院選」とよんでいる。参議院選挙も、下の2つの方法で投票される。

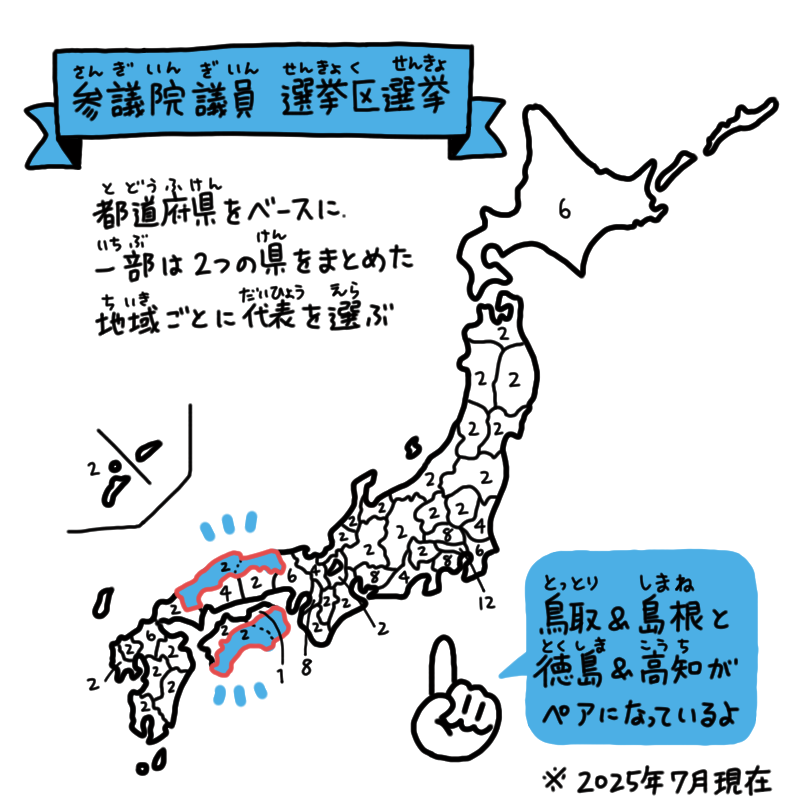

- 「選挙区」選挙(148人を決める※1回の選挙では半分ずつが入れかわるので、74人を決める)

県ごとに立候補(りっこうほ)した人たちのなかから2人~12人の人(※1回の選挙では半分ずつが入れかわるので、1人~6人)が当選する。たくさんの人がいる県では多く、人の少ない県では少なく当選する(※鳥取と島根、高知と徳島は1県とカウントし、それぞれ2人(※1回の選挙では半分ずつが入れかわるので、それぞれ1人)を選ぶ)。

このしくみは、県ごとに選ばれるから、選ばれた議員が「県の人たちのために働こう!」と思うようになるのがいいところ。だけど、衆議院(しゅうぎいん)の小選挙区と同じように、それぞれの県で勝った1人以外の立候補者(りっこうほしゃ)に入れた票はすべて「なかったこと」になってしまうのが、ざんねんなところでもある。

- 「比例代表」選挙(100人を決める※1回の選挙では半分ずつが入れかわるので、50人を決める)

参議院の選挙では、全国みんなで50人の人を選ぶ「比例(ひれい)代表」という方法がある。

この方法では、日本じゅうが1つの大きな選挙区になる。投票用紙には、地域(ちいき)に関係なくがんばってほしい「政党(せいとう)」の名前か、「その政党の中の人」の名前のどちらかを書く。たくさんの人が「この政党がいい!」と思って投票すればするほど、その政党から当選できる人の数がふえていくんだ。

たとえば…投票した人が5000万人いるとして、ある政党が2500万票あつめたとする。すると「全部の票のうち半分」を集めたことになるので、「当選枠(わく)の50人のうちの半分」である25人が当選!となる。政党の名前だけじゃなく、その政党の立候補者(りっこうほしゃ)の名前を書いてもOK。

この方法は「なかったこと」にされてしまう票が少ないのがいいところだし、名前で投票することができるので、どの政党にも入っていない人にも投票ができる。ただ、「何をたいせつにするか」をしっかり言わない人でも、テレビにいっぱい出ている人やインフルエンサーなど、全国的に有名な人ほど、当選しやすくなってしまかもね。

日本の国政選挙の問題点-半分くらいの大人しか投票してない!

昔の日本は、「税金(ぜいきん)をいっぱい払(はら)った人だけ投票OK」とか「25才以上の男の人しか投票しちゃダメ」みたいなルールだったんだけど、それだと不公平だということで、1925年からは税金をいくら払ったかにかかわらず、また1945年からは性別(せいべつ)にかかわらず20才以上から投票できるようになった。さらに上の章で紹介(しょうかい)したみたいに全国からいろんな人が国会議員になれるようにいろんなしくみをためしてみている。さらに、2016年からは18才以上であればだれでも投票できるようになった。

それなのに…!残念ながらいまの日本の大人たちは投票に行かないことが多いんだ。なんと、国政(こくせい)選挙では、投票できる人のうち半分くらいしか投票をしていない*⁸。えぇ~っ! もし投票しない大人にその理由を聞いてみたら、たいていこんな答えが返ってくると思う。

- 「だれに投票したらいいのか、よくわからない」

- 「投票したい人がいない」

- 「選挙のときはいいことを言っていても、当選した後は約束を守ってくれなさそう」

- 「だれが議員になっても同じ」

- 「自分が投票してもしなくても、結果は同じ」

それぞれの言い分もわかるのだけれど、おとなが働いて手に入れるお金のうち、だいたい4分の1から3分の1くらいは、国やまちにおさめるお金(税金や保険(ほけん))として使われているのに、自分がイヤだなって思うルールや使い道に決められても、本当にいいのかな?

選挙に行く人たちが選んだ議員の人たちが、選挙に行かない人たちにもやさしいルールやお金の使い道を決めてくれるのかな…?

投票をあきらめてしまうと、たとえみんなの生活が苦しくなったり、安心できない世の中になったりしても文句(もんく)は言えなくなっちゃうよ。だから、「こんなふうに考えてみては?」というアイデアを紹介(しょうかい)していくね。自分のまわりに投票をしない大人がいても、その人に直接(ちょくせつ)言うのはむずかしいかもしれないけれど、きみ自身もあと何年かすれば投票できる18才になるから、ぜひ知っておいてほしい。

「だれに投票したらいいのか、よくわからない」?

選挙の投票日が近くなってくると、まちのいろんなところに掲示板(けいじばん)がたてられ、立候補者(りっこうほしゃ)を紹介(しょうかい)するポスターが貼(は)られる。だけど、このポスターには、その人の顔や名前、どの政党(せいとう)かくらいしか書かれていないから、このポスターだけを参考に選ぶのはかなりむずかしいと思う。さらに投票所では、立候補者の顔すらわからなくて、リストに党と名前しか書かれていないから、ポスターだけ、リストだけで判断(はんだん)しようとするのはオススメしない。

それぞれの立候補者がどんなことに力を入れようとしているのかを知るためには、ポスターや投票所の名前のリストのほかにこんな方法があるよ。

- 選挙公報をチェックする

すべての選挙で、選挙公報(こうほう)といって「立候補者(りっこうほしゃ)を紹介(しょうかい)するチラシ」が、すべてのおうちのポストに投票日の数日前に配られる。もし届(とど)かなくても、市役所やインターネットで見ることもできる。「この人がやろうとしてることに興味(きょうみ)がある」など、ちょっとでも共感できることがある人がいないか、チェックしていこう。

- 「自分と考えが近い政党や立候補者」を診断するサイトを使う

いくつかの質問(しつもん)に答えると、「自分に合った政党(せいとう)」や「考えが近い立候補者(りっこうほしゃ)」を診断(しんだん)してくれるサイトがいくつかあるよ。これでいくつか(何人か)にしぼりこんだあと、それぞれの候補者のプロフィールや、やってきたことをインターネットでチェックしてみてもいいかもね。

「投票したい人がいない」?

選挙公報(こうほう)などでいろいろ調べても、「心から応援(おうえん)したいと思える人がいない」と感じて、投票しない大人も多い。でも、あらゆることで自分とぴったり考えが同じ立候補者(りっこうほしゃ)なんて、まあ、いないものだ。

そんなときは「この人だけはイヤ」と思う人が当選しないように、“いちばんマシな人”を選ぶという投票のしかたもある。「こまることを避(さ)ける」ための手段(しゅだん)と考えちゃう。

※ちなみに「だれも選べないときは、投票用紙に何も書かず、白紙で出す」という人もいるけれど、これは「自分はこの国がどうなってもかまいません」と言うようなもので、投票しない人とほぼ変わらない。たいへんかもしれないけれど、がんばって、かならずだれかを選ぶようにしよう。

「選挙のときはいいことを言っていても、当選した後は約束を守ってくれなさそう」?

選挙の前だけ「こうします!」とよさそうなことをアピールするけれど、いざ議員になったらやらないんじゃないの?と疑(うたが)って、「どうせウソをつかれちゃう」とあきらめている大人はけっこう多い。

確(たし)かに残念ながら「約束なんてしましたっけ~?」ととぼける人も中にはいるかもしれないけれど、でも、ちゃんと約束を守っている人もいるはず。

約束を守る人かどうかを見きわめるのはむずかしいけれど、前にも選挙に出たことがある人なら、前回約束していたことと実際(じっさい)にやったことを比(くら)べてみるとか、SNSなどでふだんから言ってること、選挙前にアピールしていることが同じかどうか、などをチェックしてみよう。

インターネットで「立候補者(りっこうほしゃ)の名前+不祥事(ふしょうじ)」などで検索(けんさく)しても参考になるかもね。(不祥事=議員として信じられなくなっちゃうような悪いこと)

もし当選した後、とぼけたり、約束を守らなかったり、悪いことをしたり、そうでなくても居眠(いねむ)りや休んでばかりの議員がいても、それでガッカリして二度と投票しなくなるのではなくて、次回はその人のライバルになりそうな人に入れるようにしよう。1度の選挙ですぐには変わらないかもしれないけれど、あきらめずに投票し続けることが大事なんだ。

「だれが議員になっても同じ」?

「だれが議員になっても同じだから」と思っている大人も多いけれど、そんなことはない。たとえば「高校や大学に行く人が、無料で学べるようにしよう」とか「給食はタダにしよう」というように、子どもへのサポートを大事にしたい人もいれば、お年よりを大事にしたい人もいるし、大きな会社やお店のことを応援(おうえん)したいという人もいる。どんな人が国会にいるかで、どんなことが大切にされるかが、少しずつ変わっていくんだ。選挙は、「自分はこういう世の中に近づいてほしい」という“願いのバトン”を渡(わた)すことなんだ。ゆっくりかもしれないけれど、だれが議員になるかでぜったいに未来は変わって来るはずだから、あきらめないでバトンを渡していこう。

「自分が投票してもしなくても結果は同じ」

クラス委員を決めるときには自分の1票の重さを感じやすいけれど、国会議員を決めるとなると、めちゃくちゃたくさんの人が投票するから、自分の1票に力があるってことを、イマイチ信じられないかもしれない。

でもね、きちんと1票1票を数えてて、その積み重ねで当選していく人が決まっている。時には、ほんのちょっとの差で決まることもある。

それに投票する人が少ないということは、「少ない票で結果が決まってしまう」=「1票がより大事」ということだし、選挙は「自分の生活に関係ない人の人気投票」ではなく、「自分や家族の生活にかかわる人を選ぶ」というとっても大事な機会。「自分に関係ない」ってことは、ないんだね。

子どもたちにできること

ちょっと長かったけれど、ここまで読んでくれてありがとう!

もしかしたらきみは「そうはいっても、まだ自分は子どもだからできることなんてないのでは?」と思っているかもしれないね。

でも、子どもだってできることはたくさんある。

身近な大人に働きかける

- この記事を身近な大人といっしょに読んで感想を言い合う

この記事を身近な大人にも見せて、初めて知ったことや感想、できることを話し合ってみてもいいね。

- 「選挙公報(こうほう)が来たよ!」っておうちの人に言う

選挙公報がうちのポストに届(とど)けられたら、「来てるよ~」っておうちの人に声をかけてみるのもいいかも。自分ならだれを選ぶか、しっかり見てみてもいいね。

- 調べたり、インタビューしたり

おうちの人や、学校、学童、塾(じゅく)にいる大人などに「選挙に行くの?」と聞いてみて、「行く」と答えた人には「どうやって選んでるの?」と聞いてみる(だれに入れる/入れたかを無理に聞いてはいけないよ)。「行かない」と言う人には、「どうして行かないの?」と聞いてみる。その結果を学級新聞などでまとめてもいいかもしれないね。

- 投票所に行きたい!と言ってみる

もしおうちの人によゆうがありそうなら、選挙当日に「投票所に行ってみたい!」とアピールして連れて行ってもらってみてもいいかも。行ってみて初めて知ったこと、感じたことをレポートにまとめてもいいね。

- 模擬選挙をする

模擬(もぎ)選挙は、大人の選挙と同じやり方で、だれに1票を入れるかを体験する練習のこと。本物の選挙じゃないけれど、選挙のしくみや、自分の考えでえらぶことのたいせつさがわかる。次にある選挙で「模擬選挙をしてみたい」とまわりの大人に言ってみてもいいかもね。

(例)「こども選挙」(全国こども選挙実行委員会)

実際(じっさい)の立候補者(りっこうほしゃ)のなかから、子どもたちが「自分たちが投票するならだれにする?」とみんなで考えて、投票してみる取り組み「こども選挙」という取り組みが広まりつつあるよ。

https://kodomo-senkyo.com/

議員体験をしてみる

(例)「こども国会」

参議院が、こどもが話し合う特別イベント「こども国会」を開くことがあるよ。各都道府県から代表が国会議事堂(ぎじどう)に集まって、こどもの視点(してん)でいろんなテーマで話し合い、話したことなどは「宣言(せんげん)書」にまとめられるそう。毎年ではないけれど、小学校高学年から高校生くらいで募集(ぼしゅう)されることが多いみたい。

(例)参議院特別体験プログラム

小学校5年生から中学校3年生に相当する子ども10名以上の団体(だんたい)を対象(たいしょう)に、子どもたちが国会議員になって、議長、委員長、大臣などの役になりきって、法律ができるまでを体験できるプログラム。国会議事堂(ぎじどう)の見学もできるよ。

https://www.sangiin.go.jp/japanese/taiken/t_program/t_program.html

(例)山形県遊佐町の「少年議会」

まちの中学生と高校生の中から「少年町長」と「少年議員」を選挙で選び、少年議会を開

いているよ。きちんと予算もあって、その使い道を決めるんだって!

https://www.town.yuza.yamagata.jp/genre/section/kyoiku/shakyo/shonengikai

自分のまちでやっていないか調べてみて、そういう取り組みがない場合は、「やってほしい!」って、住んでいる市や町の議員さんや市長さんに相談してみてもいいかもね。

小さな行動でも、やらないよりはやったほうが、世の中を少しずつよくしていく力になる。そしてきみもいつかは18才になって投票する日が来るから、しっかり準備(じゅんび)をしておこうね。

参考サイト

参議院キッズページ

https://www.sangiin.go.jp/japanese/kids/main/side_a/index.html

衆議院職員みんなで作ったクイズ(国会の仕組み)

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/quiz/kids_system.html

参考図書

※発行年が古いものは、一部数字や内容が古いものもあるのでご注意ください。

- 「声をあげよう、社会は変えられる 子どもが社会参加する方法」(2023)/監修:林大介/PHP研究所

- 「13歳からの図解でやさしい国会」(2022)/監修:清水雅博/メイツ出版

- 「池上彰さんと学ぶ12歳からの政治 2いちばん身近な選挙の話」(2017)/監修:池上彰 /株式会社学研プラス

- 「よくわかる選挙と政治 しくみとルールを知っておこう」(2016)/監修:福岡政行/株式会社PHP研究所

- 「国会議事堂大図鑑」(2005)/株式会社PHP研究所

- 「全身マヒのALS議員 車いすで国会へ」(2021)/舩後靖彦 (著), 加藤悦子 (著), 堀切リエ (著)/子どもの未来社

注釈(ウェブサイトは2025年5月にアクセスした結果です)

*¹ 国会の常会の会期 https://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/syousyu_kaiki.html

*² 法律の数…e-Gov法令検索で https://laws.e-gov.go.jp/ 法令種別を「法律(すべて)」のみにチェックを入れて検索した時の検索結果数より

*³ 女性の国会議員の数…「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」P.3(内閣府男女共同参画局、令和7年4月)

https://www.gender.go.jp/research/pdf/joseikatsuyaku_kadai.pdf

*⁴ 女性国会議員比率が世界185か国中130位…「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」P.3(内閣府男女共同参画局、令和7年4月)

https://www.gender.go.jp/research/pdf/joseikatsuyaku_kadai.pdf

*⁵ 女性立候補者の割合、当選者数…令和6年度 女性の政策・方針決定参画状況調べ

a)(1)国会議員、(2)選挙区・比例区別国会議員候補者

https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/sankakujokyo/2024/index.html

*⁶ 40歳未満(U40)の議員比率(日本総研まとめ)https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=108685

*⁷ 衆院議員の資産公開、平均2685万円 トップは自民・麻生氏6億円超(日テレNEWS)

https://news.ntv.co.jp/category/politics/464e991751534078a3f3e77c4b3c1792

*⁸ 国政選挙における投票率の推移(総務省、令和4年7月)

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/sonota/ritu/index.html